宗教は、多くの人にとって心の支えであり、安心や生きる意味を与えてくれるものです。

けれども、すべての宗教体験が人を癒すわけではありません。

特に、幼い子どもの頃から権威的で排他的な宗教環境に置かれると、

恐怖や罪悪感が刷り込まれ、深い心の傷を残してしまうことがあります。

さらに、その宗教を離れる時にも、居場所や家族、信じてきた世界そのものを失うことで、

大きな喪失感や混乱に直面します。

こうした苦しみは 宗教トラウマ症候群(Religious Trauma Syndrome/RTS) と呼ばれ、

近年注目されるようになってきました。

この記事では、RTSの症状や原因、そして回復の方法について、専門的視点からわかりやすく解説します。

宗教的トラウマ症候群(RTS)とは

宗教的トラウマ症候群(Religious Trauma Syndrome, RTS) は、

宗教体験や、信仰から離れる過程で起こるトラウマの反応を指します。

精神医学的には、正式な診断名としては認められていませんが、

心理学の分野では重要なテーマとして注目されてきました。

宗教的トラウマ症候群と複雑性トラウマの関係

宗教的トラウマ症候群(RTS)は、複雑性トラウマ(Complex PTSD / C-PTSD) と深く関わっています。

複雑性トラウマとは?

複雑性トラウマは、精神医学的な診断として明記されていて、

「長期にわたって繰り返される、逃げられない状況での心理的な傷」 をさします。

家庭内での虐待、戦争や監禁、権威的な人間関係の中で続く支配などが原因になります。

通常のPTSDが「一度きりの強い出来事(事故や災害など)」から生じるのに対して、

複雑性トラウマは 長期間くり返される関係性の中での体験 によって

心が傷ついてしまっていることが特徴です。

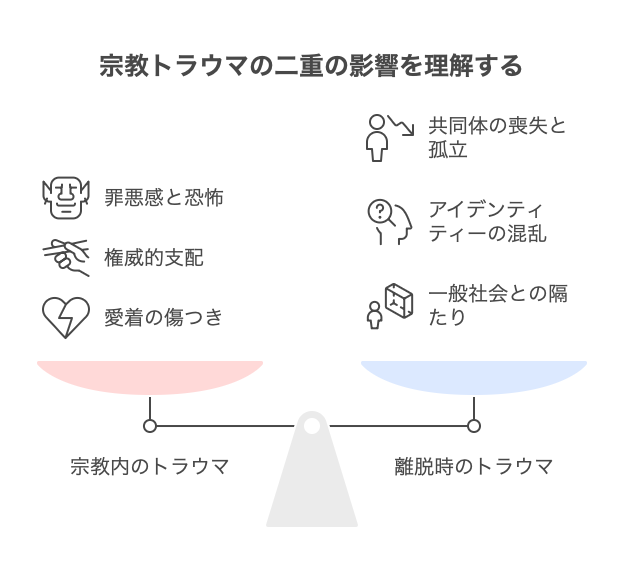

RTSとの関わり ― 二重のトラウマ

RTSの場合、トラウマは大きく二重に重なっています。

1. 宗教の中での体験そのものがトラウマになる

- 「あなたには救いがいる」「外の世界は危険だ」といった繰り返しのメッセージによって、恥や罪悪感が刷り込まれる

- 地獄・神罰・悪魔など、恐怖を伴う宗教的教え

- 権威的な指導者や親等による支配的な関係性の中におかれる

- 子どものころからの「逃げ場のない環境」での刷り込み

- 一般社会からの隔絶や偏見

こうした体験は、幼少期から長く続くことで心の傷となる場合があります。

2. 宗教から離脱すること自体がトラウマになる

- 居場所・家族・生きる意味を一度に失う

- ”裏切り”の関係を体験し、全般的に他者との関係に断絶が起こる

- 「自分は誰なのか」というアイデンティティの喪失や混乱が起こる

- 社会によって「宗教はよいもの」とも見られ、苦しみを理解されず孤立を深める

- 刷り込まれた価値観、物事の捉え方や感情の扱い方が残る

- 喪失体験や、自己の再建などの心のタスクを、孤立した中でこなさなければならない

RTSの特徴

特に、離脱した場合には「宗教内部でのトラウマ」と「離脱によるトラウマ」が重なり、

心身に大きな影響を与えるのがRTSの特徴です。

離脱しなかった場合でも、うつや「自分の人生を生きられない感覚」として表れることがあり、

いずれにせよ深い生きづらさにつながることがあります。

RTSの具体的な影響

様々なトラウマが重なっている状態から、宗教トラウマでは、複雑性トラウマに見られる

- 強い自己否定

- 感情の調整の難しさ

- 人間関係で安心できない感覚

- 自分の価値やアイデンティティを見失うこと

が現れやすくなります。

言い換えると、RTSは「宗教という文脈で生じる複雑性トラウマ」 とも言えます。

宗教的トラウマ症候群の症状

また、RTSの症状としては、以下のようなものがあげられています。

- 心理的症状:不安、うつ、罪悪感、孤独感、人生の目的・意味の喪失など

- 認知的症状:判断が難しい、批判的思考の乏しさ、自己の混乱など

- 身体的症状:不眠、悪夢、摂食障害、身体化症状(頭痛や胃痛など)など

- 社会的症状:家族や友人との断絶、社会適応の困難、経済的ストレス

- 発達の遅れ:子どものころから「考えること」「感情を表すこと」を抑えられ、感情や社会性、コミュニケーションスキルが十分に育たないなど

これらは決して「弱いから」「悪いから」ではなく、環境に長くさらされた結果として起こる自然な反応なのです。

宗教トラウマからの回復方法

RTSからの回復は時間がかかりますが、少しずつ歩んでいける道です。

- 安心して語れる場を持つ(セラピーや信頼できる人との対話)

- 心の中にある、知らず知らずに刷り込まれ身につけてきた信念を点検し、”わたし”を主語にした新しい価値観を育てていく

- 身体とのつながりを取り戻し、自分にとって何が必要で何が必要でないのかを感じとり、決定していくプロセスを歩みながら、自己を再構築する

- 新しい健全なコミュニティや人間関係を見つける

- セルフコンパッション(自分を責めず、やさしく向き合う)や身体のセルフケアを実践する

ときには同じ経験を持つ人との対話や、グループにおける支援が、

「自分だけじゃない」と感じさせてくれ、大きな力になるはずです。

世界での取り組み

2019年、アメリカでは、心理療法士のローラ・アンダーソンとブライアン・ペックによって「宗教的トラウマ研究所(Religious Trauma Institute)」が設立されました。

また2023年には、スウェーデンで「宗教トラウマの日(Religious Trauma Day)」が始まり、

毎年5月24日に記念されています。

一方、日本では、医療や心理の現場においてさえ「宗教的トラウマ」という概念はまだ十分に根付いていません。

そもそも「宗教」というテーマ自体が社会でタブー視され、語られることが避けられてきました。

もちろん、宗教による安易なラベリングは避けるべきです。

けれども、適切な理解や言葉を持つことで、その人は確実に守られることがあります。

私自身、長い間「自分の生きづらさは何なのか」や、

「なぜこんなに辛いのか」がわからず、

知りたいのにうまく伝えられない、理解してもらえない…そんなもどかしさの中にいました。

だからこそ、“宗教的トラウマ症候群(RTS)” という言葉に出会った時に、救われる思いがしたのです。

そして、もし私がソマティックセラピーに出会っていなければ――

“わたし”という存在が尊重される関係性の中で、

少しずつ「わたし」を育てていくプロセスに出会わなければ――

きっと暗闇の中で、さらに道を見失っていたと思います。

日本でも、この概念が精神医療や心理臨床の現場に広がり、

相談者がより深く理解され、回復のための具体的な手立てが示されるような支援が広がっていくことを、

心から願っています。

さいごに

宗教的トラウマ症候群は、決して自分の「弱さ」や「至らなさ」から生じるものではありません。

恐怖や罪悪感の中で育ち、その後離れるという大きな変化を経験した場合には、心に深い負担がかかっています。

もし心当たりがあるなら・・・

あなたは一人ではありません。癒しと回復の道は必ず存在しています。

安心して語れる場所や、理解してくれる人との出会いが、回復の第一歩になります。